司法鑒定中的無關信息污染:規範、實踐與治理

何甯

2003网站太阳集团助理教授

摘 要

理想的司法鑒定,是鑒定人基于檢材特征及相關信息的理性決策活動。因此,盡可能多地收集案件信息以防止相關信息丢失,是鑒定人的天然訴求。然而,司法鑒定場域并不隻有與鑒定相關的信息,同時還充斥着大量可能導緻鑒定出現偏差的無關信息。面對這種信息訴求與信息污染之間的張力,我國現行法律規範和技術标準形成了“承認相關信息正當地位”“獨立或非獨立多人鑒定”“勘鑒一體”的規範體系,呈現出以原則性條款為主、沖突化程序設置并存的規制樣态。基于我國司法鑒定實踐的問卷調查發現,現有的規制框架無法有效地阻斷無關信息的傳播路徑,為信息污染提供了空間。為此,有必要明确案件信息的相關性标準,構建以“信息守門人”為核心的程序治理框架,并輔以案件分流機制配套運行。

關鍵詞 司法鑒定 無關信息 認知偏差 信息守門人 實證研究

目 錄

引言

一、無關信息污染的規制樣态

二、無關信息污染的實踐考察:基于問卷調查的實證研究

三、無關信息污染的程序治理

四、結語

引 言

任何科學觀察幾乎總是由觀察者的期望所驅動,而這些期望的産生又依賴于觀察者的自身先驗知識與外部環境信息。因此,在實然層面,觀察者無法完全置身于觀察客體之外,以實現絕對客觀、公正的科學應然目的。為了減小外部環境中無關信息對科學觀察的幹擾,“盲法”已成為藥物臨床試驗、同行專家評議、實驗室質量控制等主流科學實踐中的标準操作規程。同樣,司法鑒定也是一種科學觀察。司法鑒定場域并不是一種純粹的真空狀态,而是充斥着大量與鑒定無關的誘導性信息,包括嫌疑人的認罪供述、案件委托方的推斷性陳述、同一份檢材的先前鑒定意見以及案件中的其他證據等等。例如,在刑事案件中,辦案人員常常告訴鑒定人,他們隻是需要一份報告,因為嫌疑人已經全部交代了。然而,由于缺乏類似盲法的信息屏蔽程序,鑒定人在識别、比對和評估檢材特征時易受這些無關信息的影響而産生不當期望,導緻決策偏差甚至鑒定錯誤。

在馬德裡列車爆炸案中,聯邦調查局及法院委托的多名指紋鑒定專家均對爆炸現場的一枚殘缺指紋進行了錯誤識别,導緻一名無辜者被錯誤逮捕。對此,美國司法部監察長辦公室的調查結論認為,案件壓力、指紋自動識别系統提供的指紋匹配度排序、初始鑒定專家的結論和該無辜者的穆斯林身份等無關信息影響了專家對指紋特征的感知和解釋,是此次鑒定錯誤的重要成因。類似的鑒定錯誤在國内同樣存在。在一起故意殺人案中,偵查人員根據現場勘查情況,初步推斷該案是一氧化碳中毒導緻的意外事故。鑒定人受到偵查人員這一錯誤推斷的影響,沒有對可能參與死亡過程的藥毒物進行全面排查,從而漏檢了血液中的艾司唑侖成分(一種鎮靜安眠類藥物),緻使案件偵辦背離了正确方向。

近年來,國内法學界開始關注到這一問題。已有學者指出,由無關信息造成的決策偏差可能會導緻鑒定意見與犯罪嫌疑人、被告人供述等證據之間的僞印證;還有學者建議應借鑒域外經驗,剝離偵查機關内設鑒定機構,并設置依序披露案件信息、列隊比對等司法鑒定程序規則。上述研究将視線由傳統證據法學重點關注的證據審查環節轉移到了更為前端的證據生成環節,讨論如何規制鑒定人的決策過程。然而,這些研究僅僅停留在對域外研究成果的歸納總結之上,缺乏以我國司法鑒定規範和實踐為研究對象的系統分析。有鑒于此,本文嘗試在我國司法鑒定語境下對無關污染問題進行深入研究,具體結構安排如下:第一部分從法律規範和技術标準層面檢視當前關于無關信息污染的規制樣态,并預測在這一規制框架下可能存在的無關信息污染風險;第二部分則使用問卷調查方法從鑒定人的外部行為和内部動因兩個方面來驗證這些風險的存在;在前兩部分的基礎上,第三部分針對無關信息污染提出具有實際操作可行性的程序治理框架。

一、無關信息污染的規制樣态

在司法鑒定實踐中,鑒定人與案件委托方、鑒定人與鑒定人之間存在大量不受控制的信息交流活動。一方面,盡可能多地獲取案件信息,有助于鑒定人對需要鑒定什麼、如何進行鑒定以及怎麼解釋結果等問題作出更準确的判斷;但另一方面,這種不受控制的信息傳遞會導緻信息過多湧入,其中所夾雜的無關信息又可能導緻鑒定過程中的認知偏差。因而,鑒定人處于一種信息訴求與信息污染的張力之中。為了平衡這種緊張關系,我國的制度設計從法律規範和技術标準兩個層面作出了回應。如表1所示,這些規定大緻囊括了“承認相關信息正當地位”“獨立或非獨立多人鑒定”“勘鑒一體”三類規範内容,呈現出以原則性條款為主、少量沖突化程序設置并存的規制樣态。

(一)原則性條款:承認相關信息正當地位

現行規制框架分别通過賦權型、強制性和禁止性規範,奠定了相關信息在司法鑒定中的正當地位,為其進入鑒定決策過程提供了制度路徑。首先,賦權型規範确立了鑒定人了解相關信息的權利:《民事訴訟法》第80條第1款、《公安鑒定規則》第8條、《高檢鑒定規則》第6條、《鑒定程序通則》第24條第1款以及《能力認可準則》7.1.1均規定,鑒定人有權了解與鑒定有關的情況;且為保障這一權利的實現,《民事訴訟法》第80條第1款規定鑒定人必要時可以詢問當事人、證人;《高檢鑒定規則》第6條和《鑒定程序通則》第24條第1款除規定詢問當事人、證人外,還明确了查閱、複制相關資料的方式。

其次,強制性規範确立了鑒定機構和案件委托方分别接收和提供相關信息的義務:《公安鑒定規則》第27條規定鑒定機構應當聽取與鑒定有關的情況;《公安刑事規定》第249條第1款、《公安行政規定》第88條第1款、《高檢規則》第219條以及《鑒定程序通則》第16條則規定案件委托方應當介紹與鑒定有關的情況;《能力認可準則》7.1.9、《質量控制指南》4.2.5和4.8.1還規定鑒定機構應當建立和執行程序對相關信息的完整性和可采用性進行确認,以保障鑒定所依據的相關信息的真實可靠。

表1 與無關信息污染相關的規範解析表

最後,禁止性規範旨在排除案件委托方提供的可能與鑒定無關的誘導性信息,預防誘導性信息産生的不利後果,一定程度上從反面鞏固了相關信息的正當性:《公安刑事規定》第249條第2款、《公安行政規定》第88條第3款、《公安鑒定規則》第22條、《高檢規則》第219條和《鑒定程序通則》第18條第3款均規定案件委托方不得暗示鑒定人作出某種鑒定意見。

與鑒定相關的信息是鑒定決策的基礎,鑒定人必須全面充分地了解相關信息,才能及時、順利地開展鑒定工作,得出準确的鑒定意見。正是基于這一點,現行規制框架采取了一種籠統的單向肯定式規制思路:第一,隻規定提供或接收“與鑒定有關”的信息,而對于什麼是“與鑒定有關”不作進一步的細化解釋;第二,隻從“與鑒定有關”這一面進行肯定性規定,而對于是否允許鑒定人接觸“與鑒定無關”的信息、如果不允許那麼應該如何阻斷“與鑒定無關”的信息等這些問題則采用規避态度。這種籠統的單向肯定式規制思路,體現出立法者傾向于将大量案件信息不經相關性篩選直接放入鑒定人的視野,以防止因信息丢失而無法開展鑒定活動或者得出錯誤鑒定意見。例如,《鑒定程序通則》立法者認為,隻要鑒定需要,即使某些材料涉及國家秘密、商業秘密或個人隐私,經辦案機關許可,鑒定人也有權了解;有關當事人在訴訟上應當根據鑒定人的要求,将其掌握或控制的所有鑒定活動所必需的物件材料和其他相關資料交予鑒定人;對訴訟卷宗和存于法院的證物,也應允許鑒定人利用。可以預見的是,這種将相關信息篩查交由鑒定人自律調控的立法傾向必然會導緻實踐中案件委托方向鑒定人提供暗示性陳述的行為難以被監控,繼而導緻大量無關案件信息被納入鑒定決策。鑒定人不是事實認定者,基于專門性知識以外的無關案件信息進行綜合分析涉嫌攫取事實認定者的判斷權。鑒定人隻需了解與鑒定有關的信息,而對于與鑒定無關的信息無須了解,避免受無關信息影響,形成先入為主的判斷。

(二)沖突化程序設置:非獨立多人鑒定與勘鑒一體

1.非獨立多人鑒定

現行規制框架主要通過強制性規範來确立獨立或非獨立多人鑒定程序。《公安鑒定規則》第31條規定了由兩名以上鑒定人進行獨立鑒定的義務,《高檢鑒定規則》第19條第3款規定會檢鑒定應當由三名以上鑒定人采取分别獨立檢驗、集體讨論的方式進行,《質量控制指南》4.6.6.2甚至還明确獨立鑒定的标準是“不能在知曉他人意見的情況下進行”以避免相互影響。與上述規範矛盾的是,《鑒定程序通則》第19條隻規定了應當由兩名以上鑒定人進行鑒定,卻未設置獨立鑒定的義務。也就是說,立法者并不要求每名鑒定人分别、獨立地實施鑒定,鑒定人可以采取分工合作的形式開展鑒定工作,保持溝通交流,互相配合,完成鑒定工作,最後經讨論形成鑒定意見。對此,立法者主要考慮的是通過在鑒定過程中的溝通、交流、共同研究,相互印證,來彌補一名鑒定人能力或經驗不足,提高鑒定意見的準确性。

然而,使用印證方式發揮彌補作用的前提是用于印證的材料必須具有獨立的來源。在兩名以上鑒定人共同進行鑒定的過程中,更權威、更高級的鑒定人甚至僅通過自己的身份就能影響另一名鑒定人。未以獨立鑒定為前提的多人鑒定程序,實際上可能隻是某個更具影響力的鑒定人的個人結論,反而有違多人鑒定程序的設置初衷。對于馬德裡列車爆炸案中的錯誤指紋鑒定,美國司法部監察長辦公室的調查結論認為,初始鑒定專家是一位經驗豐富的業務主管,“對初始鑒定專家結論的了解”是導緻後續進行驗證的鑒定專家依舊出錯的原因之一。關于缺乏獨立鑒定義務設置的規範漏洞,可能導緻實踐中鑒定人容易受到其他鑒定人結論這一無關信息的影響。

2.勘鑒一體

《鑒定程序通則》第24條第2款确立了鑒定機構現場提取鑒定材料的程序——現場提取鑒定材料應當由不少于兩名鑒定機構的工作人員進行,其中至少一名應為該鑒定事項的鑒定人。作出“勘鑒一體”這一規定,主要考慮到兩個方面:一是保障鑒定材料的真實性,避免鑒定人在不知曉鑒定材料真實性的情況下得出錯誤鑒定意見而擔責;二是發揮鑒定人在提取鑒定材料方面的專業能力。然而,這樣的規定使得鑒定人與案件委托方在現場的信息交流過程難以被監控。同一鑒定人既要負責在現場收集檢材、樣本,又要負責在實驗室分析檢材、樣本,容易将現場接觸的無關信息帶入到後續的分析工作,加劇了信息污染風險。實際上,勘鑒一體的兩個立法目的完全可以通過要求鑒定材料提取者在鑒定意見書上簽字以及要求至少一名鑒定材料提取者是同一鑒定機構非該鑒定事項的鑒定人來實現。

總的來說,這些簡單化、原則化甚至沖突化的規定,反映出當前規範對信息污染關注和重視不足。第一,規範層級不高。目前刑事領域的相關規範文件主要集中在司法解釋和部門規章層級,尚未上升到法律層面,反而是民事訴訟法對信息污染問題有所提及。在刑事司法鑒定中,“鑒定服務偵查”的追訴文化,以及“下級服從上級”的科層制度等結構性因素,可能會帶來比民事領域更大的信息污染風險。第二,規範開口過大。對于什麼是相關與無關信息、如何防治無關信息污染、當出現無關信息污染時有何制裁性法律後果等問題存在大量留白,這使得實踐中無法對鑒定人可以接觸的案件信息進行實質性調控。比如,犯罪嫌疑人供述、其他鑒定人的意見是否屬于無關信息而應當禁止提供?當出現虛假印證的時候,是否能以信息污染作為彈劾鑒定意見的理由?這些問題在規範上沒有明确。第三,規範内容沖突。由于當前的規範體系層級較低,缺乏法律層面的規範統攝,這就導緻在對待信息污染問題上出現多個規定相互沖突的局面。公安部、最高檢相關規定在設置多人鑒定程序的同時均設置了獨立鑒定義務,而司法部相關規定卻隻設置了多人鑒定程序,未設置獨立鑒定義務;司法部關于勘鑒一體的規定使得鑒定人更容易在不受監控的現場接觸無關信息。

二、無關信息污染的實踐考察:基于問卷調查的實證研究

為了較為全面地考察當前制度規範是否能夠有效地遏制無關信息污染,本文的實證部分從鑒定人的外部行為和内部動因兩個方面展開。問卷内容設計如下:①在外部行為方面,主要考察鑒定人參與暗示性交流、勘鑒一體以及非獨立多人鑒定的頻率;②在内部動因方面,主要考察鑒定人交流案情的情緒體驗以及對于使用或屏蔽案情的态度。

一方面,從前一部分的規範分析中可以預見,以原則性條款為主、少量沖突化程序設置的規制框架,容易滋生暗示性交流、勘鑒一體和非獨立多人鑒定等諸多可能導緻無關信息污染的風險行為。因此,本文的實證部分特選取“暗示性交流”“勘鑒一體”和“非獨立多人鑒定”三者頻率作為鑒定人外部行為的測量參數,用以直接驗證目前規制框架下鑒定人可能實施的信息污染風險行為。

另一方面,個體的情緒體驗和态度是構成其外部行為的基礎,探求鑒定人交流案情的情緒體驗以及對于使用或屏蔽案情的态度,有助于反映鑒定人實施這些風險行為的内部動因。因此,本文特選取“交流案情的情緒體驗”與“對于使用或屏蔽案情的态度”作為鑒定人内部動因的測量參數,用以直接驗證目前規制框架下鑒定人自身内部對于信息污染問題的認識缺位。

(一)研究方法

參與本次問卷調查的司法鑒定從業人員是通過有償服務的方式從網絡招募的。參與者需要使用個人微信賬号訪問電子鍊接,作出線上知情同意後開始匿名作答。由于在問卷系統中設置了每個微信賬戶隻能回答一次,數據之間不存在重疊。回收問卷後,系統将自動識别無效問卷并加以剔除。最終,本次調查共收集了有效問卷615份。其中,參與者的從業領域包括理化鑒定(32.5%)、法醫類鑒定(21.8%)、痕迹鑒定(16.4%)、DNA鑒定(11.2%)、文書鑒定(6.8%)、聲像資料鑒定(4.6%)、電子數據鑒定(3.3%)以及環境損害鑒定、火災調查和警犬技術等(3.4%)。此外,參與者大多來自偵查部門内設的司法鑒定機構(81.6%),其餘則來自事業單位型、企業組織型以及其他社會鑒定機構(18.4%)。

需要說明的是,該調查采取的抽樣方式是在研究者所在的微信工作群中投放問卷,再由部分受訪者投放到其他相關的微信工作群中,本質上是一種滾雪球抽樣法。一方面,這樣的抽樣方式能夠讓研究者在司法鑒定這種小衆、敏感的特殊領域更容易接觸到所需群體(尤其是偵檢機關的鑒定人);而另一方面,也有可能因為研究者的選擇性偏誤而造成代表性不足,例如由于研究者的專業方向是理化鑒定,本次調查中理化鑒定領域的參與者占據了30%以上。因此,在得出調查結論時,必須保持謹慎态度。

(二)鑒定人的外部行為

1.勘鑒一體的頻率

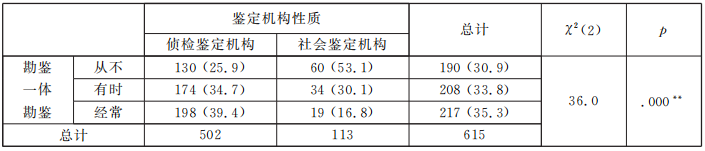

參與者被問及同時以現場勘查人員和實驗室鑒定人的身份進行工作的頻率。結果顯示,69.1%的參與者表示他們同時以這兩種身份進行過工作(包括回答“經常”和“有時”的參與者)。造成這一現象的主要原因可能是《鑒定程序通則》第24條第2款強制要求在現場提取鑒定材料的工作人員中至少有一名是該鑒定事項的鑒定人。将上述問題的數據與鑒定機構隸屬關系的數據進行交叉分析,結果如表2所示:偵檢鑒定機構的參與者回答“經常”的比例為39.4%,要遠高于社會鑒定機構的16.8%,偵檢鑒定機構的參與者回答“從不”的比例為25.9%,要遠低于社會鑒定機構的53.1%,兩組數據的差異達到了統計學意義上的顯著性水平(p<.01)。這一結果說明,與社會鑒定機構相比,“勘鑒一體”的工作模式在偵檢鑒定機構更為常見。

表2 鑒定機構隸屬關系與勘鑒一體頻率之間的卡方檢驗結果

*p<.05,**p<.01;括号外為頻數,括号内為頻率。

2.非獨立多人鑒定的頻率

為測量非獨立多人鑒定的頻率,參與者被要求回答以下問題:①您就手頭的案件與實驗室内的其他鑒定人相互交流、共同讨論的頻率?②您對其他專家的檢驗結果進行過驗證嗎?③在驗證時,您了解初始鑒定人的結論或身份信息的頻率?(上題選擇“沒有”和“不記得了”将不會顯示本題)

在問題①中,97.4%的參與者表示他們會就手頭的案件與實驗室内的其他鑒定人相互交流、共同讨論(包括回答“經常”和“有時”的參與者),隻有2.6%的參與者表示他們獨立地進行鑒定工作。将問題①的數據與實驗室隸屬關系的數據進行交叉分析,結果如表3所示:無論是偵檢鑒定機構還是社會鑒定機構的參與者,在交流頻率上并沒有統計學意義上的顯著性差異(p>.05)。在問題②中,54.5%的參與者表示對其他專家的檢驗結果進行過驗證,36.4%的參與者表示沒有進行過驗證,9.1%的參與者表示不記得是否進行過驗證。在問題③中,隻有7.2%的參與者表示從來沒有了解過初始鑒定人的結論和身份信息,43.3%的參與者表示有時會了解這些信息,49.6%的參與者則表示經常會了解這些信息。以上結果表明,司法鑒定實踐中普遍采用的是“非獨立多人鑒定”工作模式,這可能是由于現行司法鑒定程序規範隻規定了兩人或多人鑒定模式,卻未設置“分别獨立鑒定”的義務。

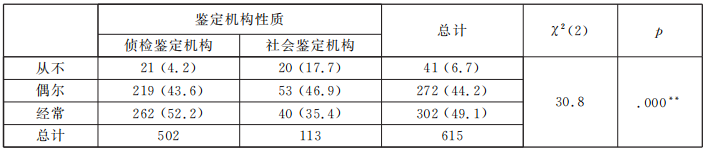

3.接觸暗示性陳述的頻率

參與者被問及在分析檢材和樣本之前送檢人員通過如下暗示性陳述傳達其信念與期望的頻率:“嫌疑人已經全都交代了,我們隻需要一份報告”“嫌疑人暫時被控制了,拘留時間有限,我們希望您能給予幫助”“第一個專家認為檢材和樣本屬于同一來源,我們想讓您再确認一下”“有其他證據顯示就是這個人幹的,我們想通過鑒定意見加以印證”“結合現場勘查情況和死者背景,我們懷疑這很可能是一起意外事故”。結果顯示,93.3%的參與者表示在工作中收到過送檢人員的暗示性陳述(包括回答“經常”和“偶爾”的參與者)。将這一問題的數據與鑒定機構隸屬關系的數據進行交叉分析,結果如表4所示:偵檢鑒定機構的參與者回答“經常”的比例為52.2%,回答“從不”的比例為4.2%,而社會鑒定機構的參與者回答“經常”的比例為35.4%,回答“從不”的比例為17.7%,兩組參與者數據的差異達到統計學意義上的顯著性水平(p<.01)。以上結果說明,不僅案件委托方會非常頻繁地向鑒定人傳達他們的信念和期望,而且與社會鑒定機構相比,這樣的現象在偵檢鑒定機構中更為常見。

表3 實驗室隸屬關系與内部交流頻率之間的卡方檢驗結果

*p<.05,**p<.01;括号外為頻數,括号内為頻率。

表4 鑒定機構隸屬關系與外部交流頻率之間的卡方檢驗結果

*p<.05,**p<.01;括号外為頻數,括号内為頻率。

參與者緊接着被要求在五刻度量表内對關于“送檢人員暗示性陳述影響”的表述進行同意程度評定:①我在分析證據時會參考這些陳述;②這些陳述在含蓄地告訴我,他們期待或者預計會發現什麼樣的結果;③這些陳述可能會影響我公正客觀地得出結論;④這些陳述可能會影響其他鑒定人公正客觀地得出結論;⑤如果我意識到了這些陳述的暗示性,我就可以克服它們。表5提供了每個表述的同意評定頻數(頻率)、均值,以及将這一均值與量表中點進行比較的單樣本t檢驗結果。對于表述①和②,參與者普遍認為他們在分析證據時會參考這些陳述(d=0.15,p<.01),但同時他們也表示這些陳述并沒有向他們隐晦地傳達送檢人員期望的分析結果(d=-0.26,p<.01);對于表述③和④,他們否認這些陳述會影響自己(d=-0.33,p<.01)和其他鑒定人(d=-0.20,p<.01)公正客觀地得出結論;對于表述⑤,他們表示即使這些陳述本身存在暗示性,自己依靠意志力也能避免受到它們的影響(d=0.72,p<.01)。

表5 同意程度評定頻數(頻率)、均值和單樣本t檢驗結果

(三)鑒定人的内部動因

1.交流案情的情緒體驗

參與者被要求在五刻度量表内對關于“交流案情的情緒體驗”的表述進行同意程度評定:①我享受同案件委托方交流案件細節的感覺;②當了解到案情重大時,我會比往常更有工作熱情;③有時,我覺得自己知道案件委托方或者上級希望或期望我得出什麼樣的結論;④當我提供的結論能夠幫助到案件委托方時,我會更有成就感;⑤當我提供的結論能夠幫助到案件委托方時,案件委托方、上級以及同事會更欣賞我;⑥當我未能得出案件委托方或者上級想要的結論時,我會第一時間與案件委托方進行溝通協商以确定下一步的處理方式。表6提供了每個表述的同意評定頻數(頻率)、均值以及将這一均值與量表中點進行比較的單樣本t檢驗結果。表述①和②旨在測試了解案情是否會給鑒定人帶來積極的工作情緒:參與者表示他們享受同案件委托方交流案件細節的感覺(d=0.98,p<.01),并且在了解到案情重大時他們會比往常更有工作熱情(d=1.05,p<.01)。表述③至⑤旨在測試鑒定人是否會感受到工作中一些激勵他們的隐式反饋:參與者表示如果他們提供的結論能夠幫助到案件委托方,他們會更有成就感(d=1.39,p<.01),并且案件委托方、上級以及同事會更欣賞他們(d=0.93,p<.01);如果未能得出案件委托方或者上級想要的結論,參與者表示他們會第一時間與案件委托方進行溝通協商以确定下一步的處理方式(d=0.43,p<.01)。

表6 同意程度評定頻數(頻率)、均值和單樣本t檢驗結果

2.對于使用或屏蔽案情的态度

參與者被要求在五刻度量表内對關于“使用案情”“經驗雙刃性”以及“借鑒雙盲法”的表述進行同意程度評定:①鑒定人應該盡可能多地了解案件信息,以便更全面、快速、準确地分析和評估證據;②鑒定人應僅基于相關數據得出結論,不應考慮任何與當前分析任務無關的案件信息;③豐富的鑒定經驗,一方面提高了鑒定人的專業能力和工作效率,另一方面也會使其不自覺地重複以往開展鑒定工作的思維模式,導緻思維固化;④在藥物臨床試驗中,研究者方和受試者方均不知道受試者的治療分組信息,以避免知道分組信息而導緻可能出現的主觀偏差,司法鑒定領域也應當借鑒這種屏蔽背景信息的“雙盲法”。表7提供了每個表述的同意評定頻數(頻率)、均值,以及将這一均值與量表中點進行比較的單樣本t檢驗結果。

對于使用案情的态度,目前司法鑒定領域存在兩種相反的觀點:一種觀點認為,盡可能多地了解案情,可以幫助鑒定人有針對性地開展檢驗工作而不是盲目下手,并且能夠更加全面、綜合地分析問題,以得出與其他案件信息相互印證的結論,增強決策信心,提高決策準确性;另一種觀點認為,鑒定人應當僅基于科學數據得出結論,而不應考慮任何與當前分析任務無關的案件信息,否則破壞了鑒定工作的專門性與獨立性,超出了科學數據支持的可靠結論範圍。表述①和②則旨在從這兩個相反方向測試鑒定人對使用案情的态度。結果顯示,參與者普遍認為鑒定人應該盡可能多地了解案情(d=0.68,p<.01),且不贊同鑒定人僅基于相關數據得出結論(d=-0.35,p<.01)。

表述③旨在測試鑒定人對“經驗雙刃性”的理解。信息會引導決策者基于過往經驗而對某一特定結果産生預期,這是人類固有的一種認知特征。因此,經驗既是形成專業決策的基礎,也是産生信息污染的心理機制。參與者在關于“經驗雙刃性”觀點上存在分歧(28.8%非常同意、同意vs.24.5%非常不同意、不同意,d=0.05,p>.05),反映出他們對産生信息污染的心理機制缺乏了解。這一結果也印證了表6中表述⑤的數據,參與者認為即便這些無關信息存在暗示性,他們也能夠憑借自己的意志力克服,從而避免信息污染。此外,贊同“經驗雙刃性”觀點的參與者(包括非常同意、同意)接着被問及他們的理由,下文摘錄了部分回答:

“在非正常死亡案件的毒物檢測中,送檢人員提供的關于上吊或者高墜信息,容易使鑒定人潛意識地認為與毒化無關,簡單排除幾個毒物就結束了。”

“由于實務鑒定中每個案子的檢材并不相同,因此同一鑒定人每次鑒定都應該是相對獨立的,以往形成的經驗可以起到輔助性借鑒作用,但不能對此形成依賴心理而形成慣性思維,鑒定人應該對每一次鑒定保持客觀公正的心态和全面細緻的思考,不能先入為主地憑經驗判斷異同。”

“把過去的經驗套用在正在檢驗的證據上,對某些特征給出特定的解讀或者過高的分量,同時忽略對其他特征的分析或者其他方向的解讀。如果這些認識是正确的,那麼并不會有副作用。如果這些認識是不正确的,就會導緻信心太足的副作用。”

以上這些回答反映出,經驗具有一定的副作用。專家之所以能夠比新手和外行更加準确、快速地得到答案,是因為他們從環境中提取的信息暗示後,依賴已有的經驗和知識,更有選擇性地關注某些信号,同時忽略其他信号。當這些被忽略的信号在某些情況下成為關鍵信号時,這種偏差決策過程就有出現錯誤的可能。為了最大限度地發揮經驗和知識的價值和力量,應當采取必要的措施來避免無關信息對于決策者的錯誤引導。

表述④旨在測試鑒定人是否支持司法鑒定領域借鑒臨床試驗中的“雙盲法”。結果顯示,參與者普遍反對屏蔽背景信息的做法(d=-0.19,p<.01),這與表述①和②的數據反映出的結論一緻。參與者接着被問及他們的理由,下文摘錄了部分回答:

“已經有陽性、陰性質控了,無需多此一舉。”

“心理暗示的副作用被放大了,對于鑒定工作來說,屏蔽背景信息不僅耗時耗力,而且還會降低鑒定人的工作效率,甚至還可能導緻錯誤。”

“鑒定附帶有證明案情的作用,這要求鑒定人不僅要保證鑒定客觀科學,同時還應符合案情發展邏輯。當鑒定人完全脫離案情背景做出鑒定意見,結果可能反而會産生極大的主觀偏差。”

以上這些回答反映出,參與者對司法鑒定如何借鑒“雙盲法”存在一定的誤解,普遍認為引入盲法程序會導緻鑒定人得不到必要的信息,從而降低工作效率和準确率。需要澄清的是,盲法程序屏蔽的是與鑒定任務無關的信息,比如嫌疑人的認罪供述、案件委托方的推斷性陳述、同一份檢材的先前鑒定意見以及案件中的其他證據等等,其目的是确保鑒定人出具的鑒定意見是基于其專業領域内的信息作出的科學判斷,而不是基于所有可用信息作出的“非科學”判斷。因此,在司法鑒定中實施盲法程序不會阻礙鑒定人獲取必要的案件信息,比如檢材的提取部位、提取方法以及提取的現場情況等信息。

表7 同意程度評定頻數(頻率)、均值和單樣本t檢驗結果

(四)小結

問卷調查數據從鑒定人的外部行為和内部動因兩個方面反映出,目前規制框架并不能有效地遏制司法鑒定實踐中的無關信息污染風險。具體結論如下:

(1)關于鑒定人的外部行為:大多數鑒定人同時扮演過現場勘查人員和實驗室鑒定人的雙重角色,且與社會鑒定機構相比,這樣的現象在偵檢鑒定機構更為常見;實踐中運行的是非獨立多人鑒定工作模式,鑒定人之間通常會相互交流和讨論,并且知曉對方的身份和結論;鑒定人普遍收到過案件委托方的暗示性陳述,且與社會鑒定機構相比,偵檢鑒定機構的鑒定人更有可能收到這樣的陳述;此外,鑒定人認為他們不會受到這些陳述的影響。

(2)關于鑒定人的内部動因:與案件委托方交流案情能夠提高鑒定人的個人滿足感,并且當結論幫助到案件委托方時鑒定人會收到自己和他人積極、隐式的反饋;鑒定人普遍認為在鑒定工作中應當盡可能多地了解案情;鑒定人對于産生信息污染的心理機制——基于過往經驗對某一特定結果産生預期——缺乏了解;鑒定人普遍反對在鑒定工作中采取屏蔽案件信息的盲法程序。

三、無關信息污染的程序治理

實證研究表明,目前針對無關信息污染簡單化、原則化甚至沖突化的規制框架并不能有效地阻斷無關信息的傳播路徑。在這一背景下,有必要以具體可操作的規則為基礎建構一個具有信息過濾功能的程序治理體系。該體系至少應該按照以下三個步驟着手建構:第一,需要在規範層面界定什麼是與鑒定有關、什麼是與鑒定無關;第二,在明确信息相關性的基礎上,以英美陪審團審判程序中法官的“證據守門人”角色為模型,在司法鑒定程序中設置“信息守門人”崗位,發揮過濾無關信息功能;第三,考慮到實踐中鑒定資源的有限以及防止丢失必要信息的需要,提出與之配套的案件分流機制。

(一)界定信息相關性

在法律定義上,司法鑒定是“運用科學技術或者專門知識對訴訟涉及的專門性問題進行鑒别和判斷并提供鑒定意見的活動”,其中“運用科學技術或者專門知識”限定了鑒定人隻能基于專門性知識出具鑒定意見。所謂專門性知識,就是鑒定人在識别、比對和評估檢材特征等專業活動中所需要運用的知識。也就是說,某一信息隻要有助于鑒定人從檢材特征中評估某一鑒定命題更有可能存在或者更不可能存在,就是與鑒定相關的信息。

圖1通過劃分事實認定和司法鑒定的認知層級,可以更清晰地闡釋上述相關性定義。假設在某個案件中存在指紋鑒定意見、嫌疑人供述和DNA鑒定意見三個證據。事實認定者的任務是綜合全案三個證據對“張三是否在犯罪現場出現”這一問題(A)進行審查判斷,指紋鑒定人則隻需要基于觀察到的指紋相似點與差異點(E)來回答“從犯罪現場提取的未知指紋與張三的已知指紋是否同一”(B)。在這個例子中,如果案件信息有助于指紋鑒定人由E得出B,即評估“兩個指紋同一”(命題B1)或“兩個指紋不同一”(命題B2),那麼該信息與B相關。對于指紋鑒定來說,有關提取指紋時承痕客體的表面情況是典型的相關信息。如果承痕客體表面是彎曲或變形的,現場留下的未知指紋可能會發生一些畸變。這一信息有助于鑒定人評估兩個指紋的差異點是否由承痕客體表面所引起,從而基于這些指紋特征得出是否同一的結論。

圖1 事實認定與司法鑒定的認知層級

嫌疑人供述或DNA鑒定意見同樣也有助于鑒定人得出B,但這種推理過程是由C或D得出A,再由A得出B。以嫌疑人供述為例,如果張三承認曾在犯罪現場出現,那麼“張三在犯罪現場出現”這一事實更有可能發生,繼而未知指紋與張三的已知指紋更有可能同一。這是一種基于普通性知識的逆向推理過程,雖然有助于指紋鑒定人得出B,但不是有助于從E得出B。因此,對于指紋鑒定人來說,嫌疑人供述和DNA鑒定意見是無關信息。同理可得,案件委托方的推斷性陳述、證人證言、現場另一物品上的指紋鑒定意見等案件中的其他任何證據,都是與鑒定無關的信息。這些信息屬于事實認定者的考慮範圍,不應成為鑒定人得出結論的基礎。

綜上分析,在信息相關性規則的構造中,可以同時考慮兩種規定方式。第一種是直接給出相關性的定義,即“有助于鑒定人從檢材特征中得出鑒定意見的信息,都是與鑒定相關的信息”。第二種則是開放式地列舉無關信息,即“下列案件信息是鑒定無關的信息:犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解;案件委托方的推斷性陳述;同一鑒定事項中其他鑒定人的鑒定意見;其他無法幫助鑒定人從檢材特征中得出鑒定意見的信息”。

(二)設置信息守門人

在美國的陪審團審判程序中,法官負責證據相關性、可采性的審查。法官通過排除不相關證據,以及可能導緻偏見、混淆、誤導、費時等危險的相關證據,在控辯雙方與陪審團之間發揮着“證據守門人”的作用。類似的,如果在案件委托方與鑒定人、鑒定人與鑒定人之間設置一個“信息守門人”角色,其通過控制向誰提供信息、何時提供信息以及提供哪些信息,既能保證鑒定人充分了解與鑒定相關的信息,又能阻止鑒定人接觸與鑒定無關的信息。這一程序,一方面可以大大降低來自案件委托方處的外源性無關信息污染風險,另一方面還可以阻斷鑒定機構内部人員之間的内源性無關信息傳播。這種信息守門人角色可以由鑒定機構在内部設置專門的信息管理崗位——案件管理人員——來實現。

1.職責分配

在案件委托方與鑒定人之間,案件管理人員負責與案件委托方進行聯絡、溝通,充分了解所有案件信息,提出有意義的鑒定命題,并确定需要檢驗什麼、如何檢驗、哪些信息與鑒定相關、哪些信息與鑒定無關等等,然後将檢材和樣本附上與鑒定相關的信息一并提交給負責具體檢驗任務的鑒定人。鑒定人則按照案件管理人員的指示,對提交的檢材和樣本進行分析和比對,并将檢驗結果詳細記錄後以書面報告的形式返回案件管理人員。書面報告經案件管理人員審核合格後形成鑒定意見,并提供理解鑒定意見所需的任何解釋。如鑒定人認為其獲取的信息量過少,可申請案件管理人員提供額外信息。由于案件管理人員向鑒定人隻傳遞了與鑒定相關的信息,這樣的工作流程使鑒定人能夠專注于相關信息,并以公正的方式觀察和解釋數據,最大程度地減少了無關信息對決策過程的污染。

在鑒定人與鑒定人之間,案件管理人員将檢材、樣本和必要信息分配給第一名鑒定人,待第一名鑒定人完成檢驗并記錄後,再将相同的檢材、樣本和信息分配給第二名鑒定人,同時向第二名鑒定人屏蔽第一名鑒定人的身份信息、檢驗結果等無關信息。待第二名鑒定人完成檢驗并記錄後,如果兩人的結論不同,案件管理人員可以增加第三名鑒定人進行額外鑒定,也可以組織多名鑒定人進行讨論,并且最初兩名鑒定人的意見分歧必須在報告中明确說明。

2.人員安排

為了能夠順利地完成以上任務,案件管理人員必須具有相關學科的專業知識和經驗。因此,案件管理人員應由一名訓練有素、經驗豐富的鑒定專家擔任。鑒定機構可以指定一名鑒定人全職擔任多名執行具體檢驗任務的鑒定人的案件管理人員,也可以在鑒定人之間輪換案件管理人員的職位,使他們的經驗多樣化。對于案件積壓嚴重、技術人員緊缺的鑒定機構,将一名鑒定人分配到案件管理人員的角色顯然是一種資源浪費,而輪換安排可以解決這個難題。即使一個鑒定機構中隻有兩名鑒定人,他們也可以互相作為對方的案件管理人員,這樣在執行各自的檢驗任務時,都可以避免接觸到無關信息。例如,在一些地方鑒定機構,同一名鑒定人既要負責在現場收集檢材、樣本,又要負責在實驗室分析檢材、樣本,通過輪換角色就可以很好地解決這個問題:當鑒定人A從一個現場收集檢材X,鑒定人B從另一個現場收集檢材Y時,對于檢材Y,應由鑒定人B負責案件管理,由鑒定人A負責具體檢驗;對于檢材X,則應由鑒定人A負責案件管理,由鑒定人B負責具體檢驗。

3.可行性

首先,多個域外司法鑒定機構的實踐已證明了設置案件管理人員的可行性。例如,澳大利亞維多利亞州警察局法庭科學服務部、荷蘭國家法庭科學研究所、新西蘭環境科學研究院,分别在筆迹鑒定、槍彈痕迹鑒定和血迹形态分析領域開展了該程序的試點工作,并确認了該程序的有效性。目前,他們正在尋求将該程序納入标準操作方法并計劃在其他鑒定領域進行推廣。

其次,借助基于計算機與網絡技術的“實驗室信息管理系統”(Laboratory Information Management System),案件管理人員可以更加有效、透明地完成信息管理工作。一方面,通過編寫代碼,對信息的訪問權限以及傳播途徑創建許可,該系統可以更好地控制鑒定人的信息獲取内容。例如,在提交指紋的特征識别與比對結果之前,禁止指紋鑒定人通過LIMS獲取警方的調查報告;隻有在特征評估與解釋階段,才允許訪問這些案情。另一方面,LIMS能夠詳細保存鑒定人在各個時間段的信息訪問記錄,增加了決策過程的信息透明度,以便後續對信息使用的合理性進行審查。

最後,考慮到我國司法系統中的技術配置格局,甚至可以選擇由法院内部的司法技術輔助人員擔任信息守門人的路徑。一方面,自2005年《全國人民代表大會常務委員會關于司法鑒定管理問題的決定》頒布後,原先法院的鑒定機構轉化為司法技術輔助機構,司法技術輔助人員具備擔任信息守門人的專業能力。另一方面,由處于中立地位的法院來充當過濾無關信息的角色,能夠更好地防止鑒定機構内部的無關信息傳播。

(三)案件分流配套機制

1.按照案件難易分流:節約鑒定資源

如果鑒定機構采取“一刀切”的方式,将所有鑒定案件一律适用案件管理人員程序,可能會是一種“過度殺傷”。首先,設置案件管理人員勢必會促使鑒定機構增加人員、時間和财政等資源的投入。以美國明尼蘇達州刑事逮捕局的犯罪實驗室為例,如果實驗室的每個學科都配置一名案件管理人員,則至少需要5名訓練有素、經驗豐富的鑒定專家來管理案件信息,并且每年将由此産生25萬美元的最低工資費用。此外,案件管理人員不得不消耗額外的時間來篩選檢材和樣本附帶的案件信息,以及在案件委托方與鑒定人之間居中溝通與協調。

其次,在實踐中,絕大多數鑒定案件屬于簡單案件。根據一個公認的粗略估計,美國法醫部門處理的所有死亡調查案件中大約有5%的案件最終被定性為刑事案件,而其中大約又隻有5%的案件出現了模棱兩可或有争議的檢材,屬于複雜案件。也就是說,每400例法醫病理學鑒定案件中隻有1例屬于複雜案件。在複雜案件中,檢材的數量、質量較低,對這些處于決策阈值附近、模棱兩可的檢材進行鑒定時,鑒定人受到信息污染而出現錯誤的風險較高。相反,在簡單案件中,即使存在信息污染,絕大多數鑒定人也會屈服于清晰、明确的檢材特征,不太可能受到信息污染而出現錯誤。鑒于鑒定機構目前普遍存在的案件積壓問題和周轉時間需求,當如此小部分的鑒定案件存在信息污染和錯誤風險時,是否有必要消耗緊缺的鑒定資源來“殺傷”所有案件呢?

因此,一個對資源更友好的方案是,根據案件難易程度分類适用案件管理人員程序:隻将極少數的複雜案件适用案件管理人員程序,而對于絕大多數的簡單案件,仍然遵循常規做法;如果事先難以區分案件難易程度,可以在後期利益相關方對鑒定意見提出異議後需要複核鑒定或重新鑒定時再适用“案件管理人員”程序,而不是讓所有案件預先接受這樣的程序。類似于臨床醫學中的分級診療,按照案件難易程度靈活地适用案件管理人員程序,既可以幫助鑒定機構合理地配置資源,減少這一程序帶來的總體負擔,同時也能夠降低鑒定過程中的信息污染和錯誤風險,使該程序在實踐中更具有可行性。

2.按照認知類型分流:保障信息效力

司法鑒定主要涉及兩種認知類型,一類是特征比較,另一類則是過程重建。在特征比較中,鑒定人需要通過比較未知檢材和來自某個人或物的已知樣本的特征相似程度,來确定兩者的同一或者同類關系。例如,指紋鑒定人比較未知指紋與已知指紋的細節特征以判斷兩枚指紋是否為同一人所留;毒品鑒定人比較未知白色粉末與海洛因标準品的質譜特征以判斷兩者是否為同一類物質。與特征比較不同,過程重建是為了追溯形成檢材特征的原因和過程。鑒定人需要通過觀察檢材呈現的特征并根據自身的知識經驗将該特征與可能發生的事件進行因果關聯,并結合大量背景信息對這些事件進行篩選。例如,在死亡原因鑒定中,法醫病理鑒定人不僅要根據屍體解剖特征,還要結合必要的實驗室檢驗結果、案情資料及其他書證材料來綜合判斷死亡原因。在死亡方式判斷中,法醫病理鑒定人需要通過案情調查、現場勘驗、屍體檢驗及相關實驗室檢驗/檢測等資料綜合分析,判斷死者的死亡方式是自然死亡還是他殺、自殺或意外死亡。

案件管理人員程序非常适用于特征比較任務。首先,特征比較任務在封閉的實驗室環境内即可完成,案件管理人員與鑒定人容易形成職能隔離。而過程重建通常需要在現場環境中開展,是一個動态、開放的調查過程。其次,特征比較任務隻需檢驗兩個假設,即同一(或同類)和不同一(或同類)。圍繞着用于比較的檢材與樣本,信息的任務相關性總是很容易被預先确定,并且幾乎統一地适用于每一個涉及特征比較任務的案件。過程重建則需要檢驗不定數量的假設,然後從中來篩選出最佳假設。例如,對這樣的屍體征象有哪些合理的解釋?其中哪一個是正确的?案件信息有助于生成假設,而生成的不同假設又需要結合不同的案件信息進行篩選。因此,在過程重建中,信息的任務相關性範圍無法預先确定,并且在不同案件中有顯著差異。限制鑒定人對案件信息的獲取反而可能使過程重建結果面臨不完整或者不确定的危險。

為了保障案件信息在過程重建任務中的特殊效力,一個更加妥善的處理方案是:根據案件難易進行第一次案件分流後,再根據認知類型進行第二次案件分流。一方面,對于特征比較任務,案件管理人員将适用高水平的信息管理級别。在鑒定人提交檢材和樣本的特征識别和比對結果之前,禁止向其提供任何案件信息;而在鑒定人提交了特征識别和比對結果之後,應當向其提供相關案件信息以幫助其形成最終結論,但不允許其更改最初的特征識别和比對結果。另一方面,對于過程重建任務,案件管理人員則适用低水平的信息管理級别。首先讓鑒定人在不接觸任何案件信息的條件下形成初始結論,然後向其提供所有可用信息并允許其自由地修改初始結論,但其必須在最後的鑒定報告中說明修改理由。

四、結語

司法鑒定領域對信息污染問題普遍持有誤解,認為這是一個挑戰科學客觀性和權威性的敏感話題。現代心理學研究表明,科學觀察存在主觀性,觀察者容易受到無關信息影響而産生認知偏差。為此,許多主流科學實踐構建了以盲法為核心的程序框架,來規範主觀性的使用、控制無關信息污染。在目前鑒定意見生成階段的規制缺位以及審查階段的遵從模式背景下,受到信息污染的鑒定意見可以暢通無阻地到達事實認定者的視野,可能直接決定着裁判結果。因此,同這些主流科學實踐一樣,司法鑒定領域應當摒棄對絕對客觀科學的信仰,采取必要的程序性措施來防範信息污染,從而确保鑒定人基于專業相關信息作出公正決策,向事實認定者準确傳達鑒定意見的證明力。

(責任編輯:吳洪淇)